3年生になると、避けては通れない単元のわり算。

わることができたら、すぐにやってくる「わり切れないわり算=あまりのあるわり算」。

できない!嫌い!となる前に、「わりきれない=あまる」という経験をたくさん積んで、あまりのあるわり算の簡単な導入編を習得しましょう。

・「わけきれない=あまる」という経験しましょう。

・質問に答える練習になります。

・線つなぎでわかりやすく「わける・あまる」を理解できます。

「ちいさくいっぽ。」のプリントは単元を細かく分解していくことで、

「ちいさく」「いっぽずつ」理解を深めます!

・ちいさくいっぽ。が目指していること

・プリントの特徴

↓詳しくはこちらをご覧ください。

お子さまが楽しく取り組めるプリントを作りたいです!

わりきれない割り算の導入編をマスターしよう!

このプリントは、あまりのあるわり算 導入編として取り組んでいただきたいと思います!

そもそも「わり算」ってなんだろう?

「わり算」は、簡単にいうと「わける」ことが基本ですよね。

ただ一言「わけよう」というあいまいな指示は、全員が同じ数でわけるのか、人によってまちまちなのかなど、混乱してしまうでしょう…。

そこでまずは、文章や絵を使って、「6個のあめを2個ずつわける」「6個のあめを2人でわける」など、わり算を使うときは、わられる数(ここでは6)をわる数(ここでは2)で同じ数ずつわけるという経験を積みましょう。

「わり算を使う」ということが「わかる」きっかけとなります。

上のプリントを使ってまずは「わける」という経験を積みましょう!

わけることができた!の後にやってくる「あまり」

こうして「わける」ということに慣れてきたころやってくる難関、それは「わりきれない」ということ。

こだわりのある子どもにとっては、「全部わけないといけないのに、じゃあどうしたらいいの?」となりますね。

そこで、「わり切れないときはあまるもの=あまってもよいもの」という経験をするためのプリントを作成しました。

「あまってもよい」という考えがないと、「なぜ答えが合わないのか?」「計算を間違えた?」とパニックになりかねません。

なので、このプリントは「あまっても大丈夫」という経験を積むこと目的としました。

もし「あまりが出たこと」に対してお子さまが不安な様子が見られたら、近くで見守りながら「わり切れないね、これはあまりだね」というような声をかけていただきたいと思います。

わり算の文章問題がとけるようになるには

「わり算の文章問題」は、ただ計算ができれば解けるというものではありません。

計算式の理解に加えて、問題文の理解が必須になっていきます。

何を・何が・何個ずつ・何人に…など、たくさんのポイントを押さえる必要があります。

この「読解力」というものも簡単につくものではありません。

そのため、ちいさくいっぽ。では質問に答える練習もあわせてできるように、1行文の質問形式にしました。

少しずつ文を読んで理解することにも慣れていきたいですね。

わり算の文章問題もついでに習得しちゃいましょう!

プリントについて

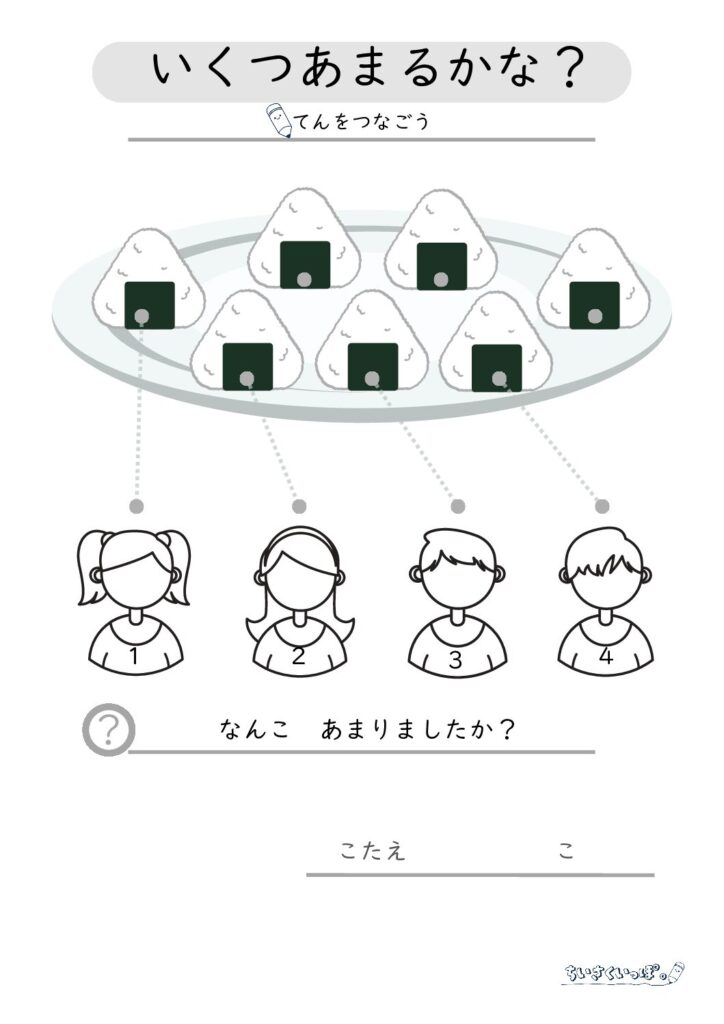

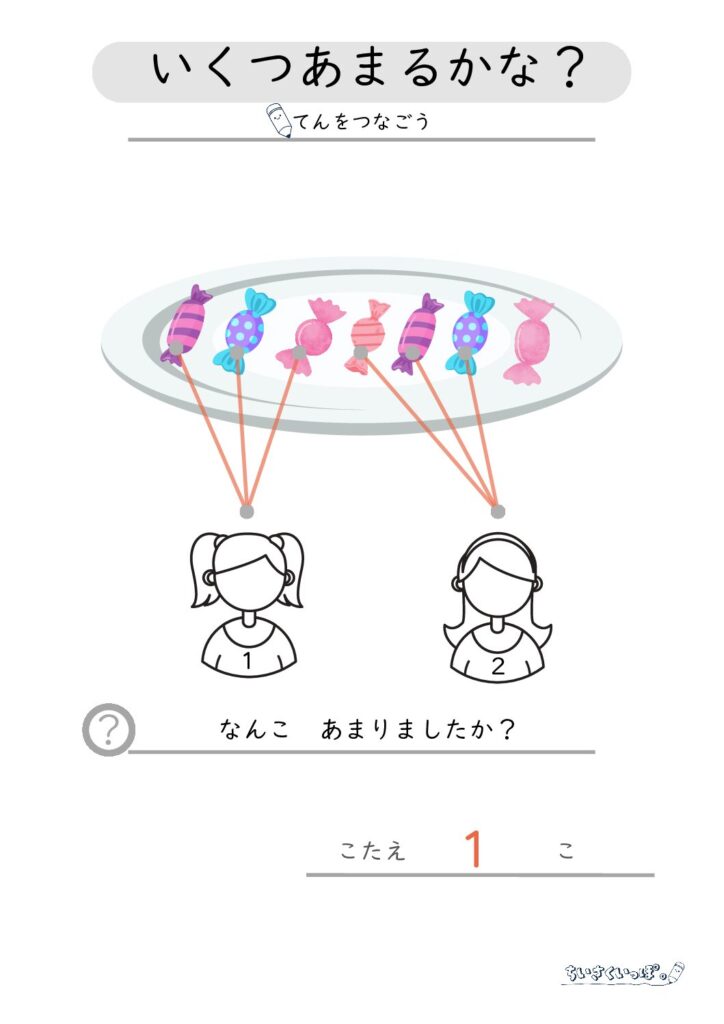

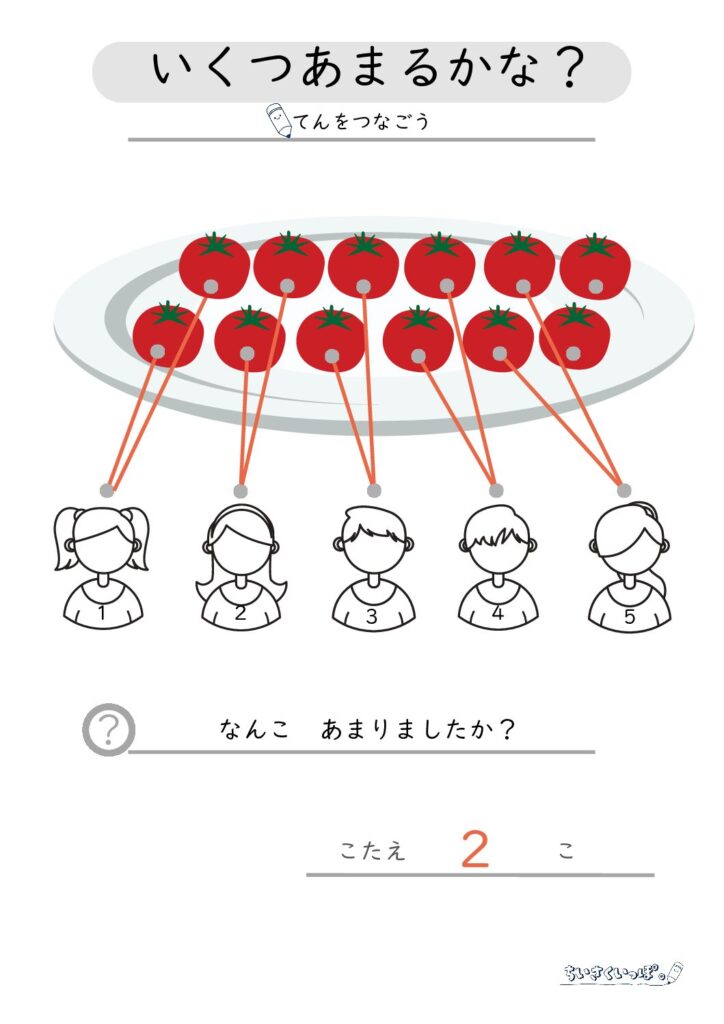

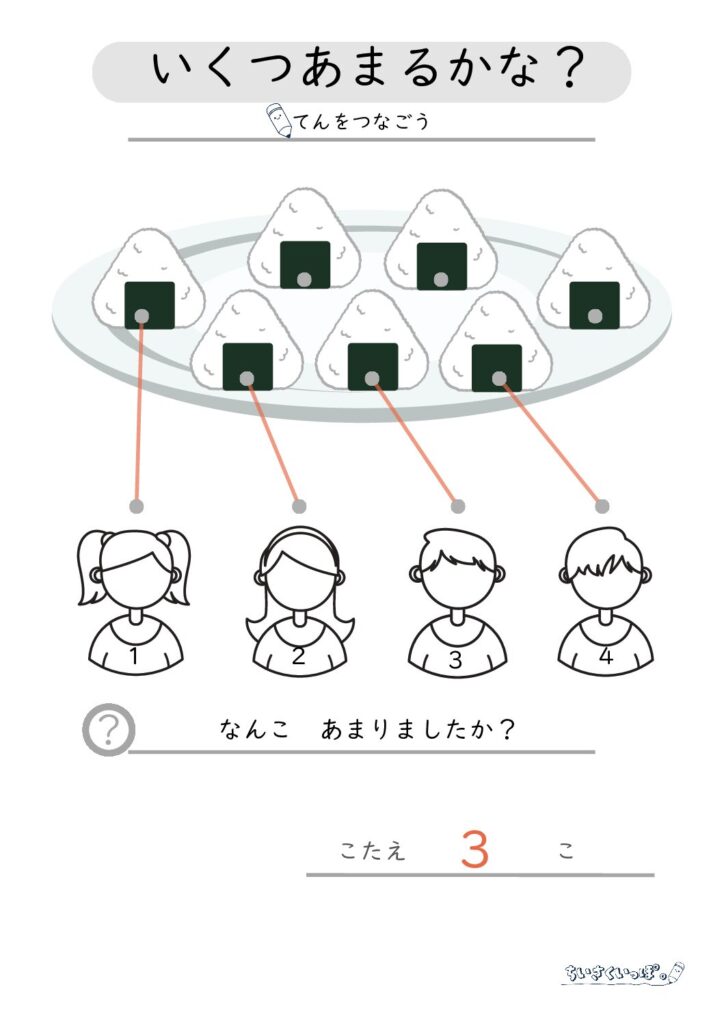

今回のプリント「いくつあまるかな」について

わり算を計算式でなく、線つなぎとして可視化して解くことができるプリントです。

今回はわける事ではなく、わり切れないことがポイントですので、あえてわけられるように点線で下線をひいています。

取り組みの際は「点線がないもの=わり切れないもの」という認識ができるような声掛けをしていきましょう。

「ちいさくいっぽ。」のプリントは単元を細かく分解していくことで、

「ちいさく」「いっぽずつ」理解を深めます!

プリントデータ

問題

① スマホからの印刷方法とネットプリントについてはこちらをご覧ください。

② パソコンの場合はPDFファイルを開いて、そのまま印刷するか、データを保存してください。

いくつあまるかな 1

PDFはこちら

印刷サイズ A4(297×210mm)

いくつあまるかな 2

PDFはこちら

印刷サイズ A4(297×210mm)

いくつあまるかな 3

PDFはこちら

印刷サイズ A4(297×210mm)

解答

いくつあまるかな 1

PDFはこちら

印刷サイズ A4(297×210mm)

いくつあまるかな 2

PDFはこちら

印刷サイズ A4(297×210mm)

いくつあまるかな 3

PDFはこちら

印刷サイズ A4(297×210mm)

まとめ

今回の学習プリントは「いくつあまるかな」を作成しました。

取り組みの際のお子さまの様子はいかがでしょうか?

・「わけきれない=あまる」という経験しましょう。

・質問に答える練習になります。

・線つなぎでわかりやすく「わける・あまる」を理解できます。

今回のプリントは絵をみて点つなぎを行いました。

取り組むことで、遊び感覚で楽しく学ぶことができます。

そして、「あまってもいいんだ」という経験をすることができましたでしょうか?

「こうじゃなきゃいけない」というこだわりが強いと、さらに高いハードルになってしまうわり算。

難しいからこそスモールステップが活きていきます。

学校でいきなり難関に突入する前に、家庭で導入編をマスターしていると安心ですね。

お子さまの様子を見て、がんばらずにできるところから始めていきましょう!

ここまでご覧いただきありがとうございます。

次回の更新は2/14(金) 10:00です。

おすすめ文房具

集中して学習に取り組むためには筆記用具・文房具へのこだわりも大切です!

今週のおすすめはコチラ!

サクラクレパス

小学生文具 直線定規15cm

<PR>

真ん中のあたりにくぼみがあるため、ここに指を置くということが視覚的にわかりやすい定規です。

めもりもはっきりしていて見やすく、読み取りやすくなっています。

ぜひ使ってみてくださいね!

noteを始めました!

ちいさくいっぽ。プラスもこちらからご利用いただけます。

さらに学習を深めたい場合はちいさくいっぽ。プラスから!(別のサイトへ飛びます)

このプリントの追加が欲しい!などありましたら、ぜひInstagramのDMからリクエストお願いします。

※プラスの配信は不定期になります。プラスがあるプリントは、通常のプリントデータの下から購入が可能です。

※ご利用にはnoteのアカウントが必要となります。

その他のプリントはこちらから

我が家で大活躍のアイテムをご紹介しています!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/45773349.175e50ac.4577334a.f285cfc5/?me_id=1370748&item_id=10042163&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fikurun%2Fcabinet%2F10036765%2F146774.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)